小学4年生の2学期に始まったわり算の筆算。算数が苦手な娘は、大きくつまずきました。

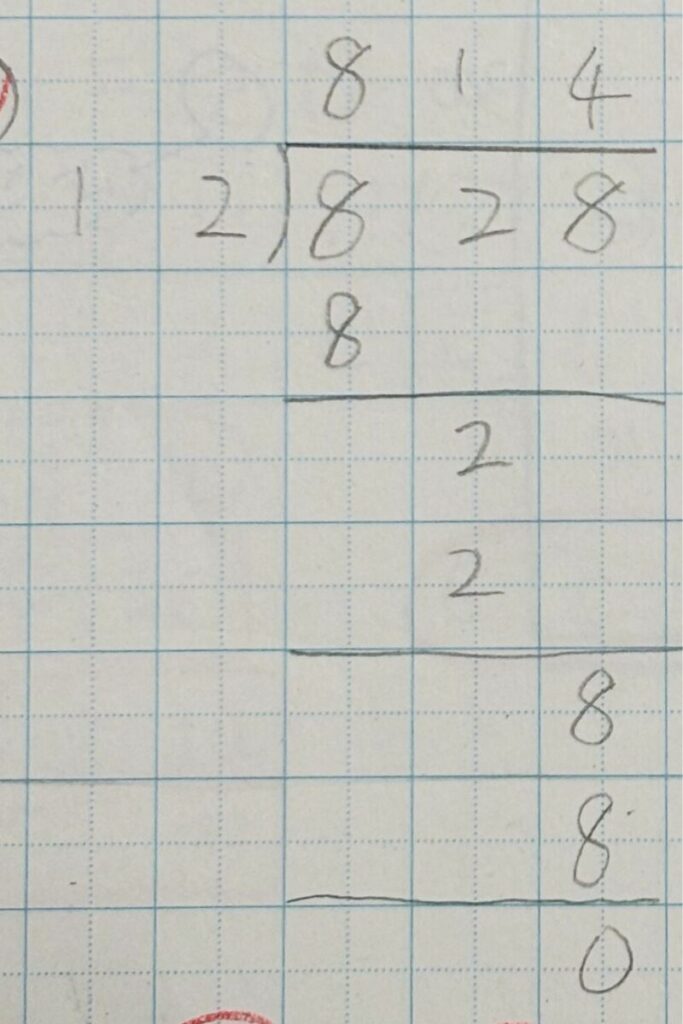

次の写真は、その頃使っていた算数ノートの一部です。

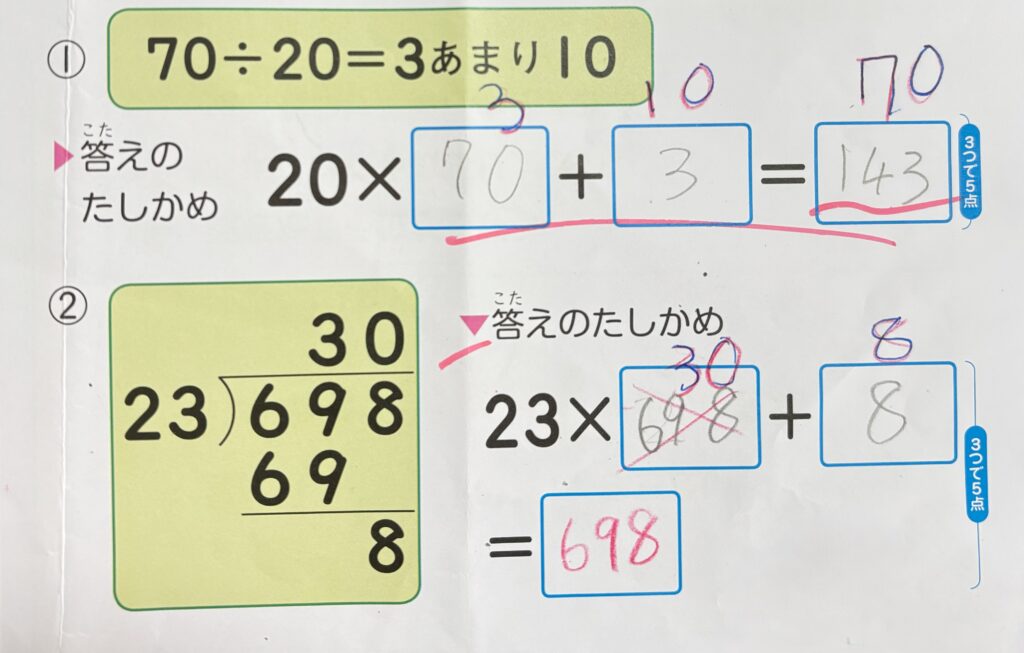

あまりを0にするために、こんな計算をしたようです。ノートには、似た間違いがいくつかありました。

わり算の筆算について何がわからないか聞いてみると、本人は「わからないところがわからない」状態でした。そこで、まずはつまずきの原因を探すことから始めました。

この記事では、娘がつまずいたポイントと解消するために取り組んだことをまとめています。

5つのつまずきポイント

商の見当がつけられない

例えば、28÷7を計算するとき、7×4=28がわかれば、商は4と簡単に解けると思います。

249÷83のような桁が大きい計算も、一の位を四捨五入して250÷80→25÷8として考え、8×3=24から商はおよそ3ぐらいかなと見当がつきます。

娘は九九が苦手だったので、この見当をつけるための計算にすごく時間がかかっていました。

2の段や5の段は、他の段に比べたら得意でしたが、2×1=2、2×2=4、2×3=・・・と順番にしか言えません。「2×8は?」といきなり聞かれると、パッと答えられないのです。

桁数が多い計算になると、わり算に対する苦手意識はさらに加速。

計算の進め方がわからなくなって、途中でやめてしまうこともありました。

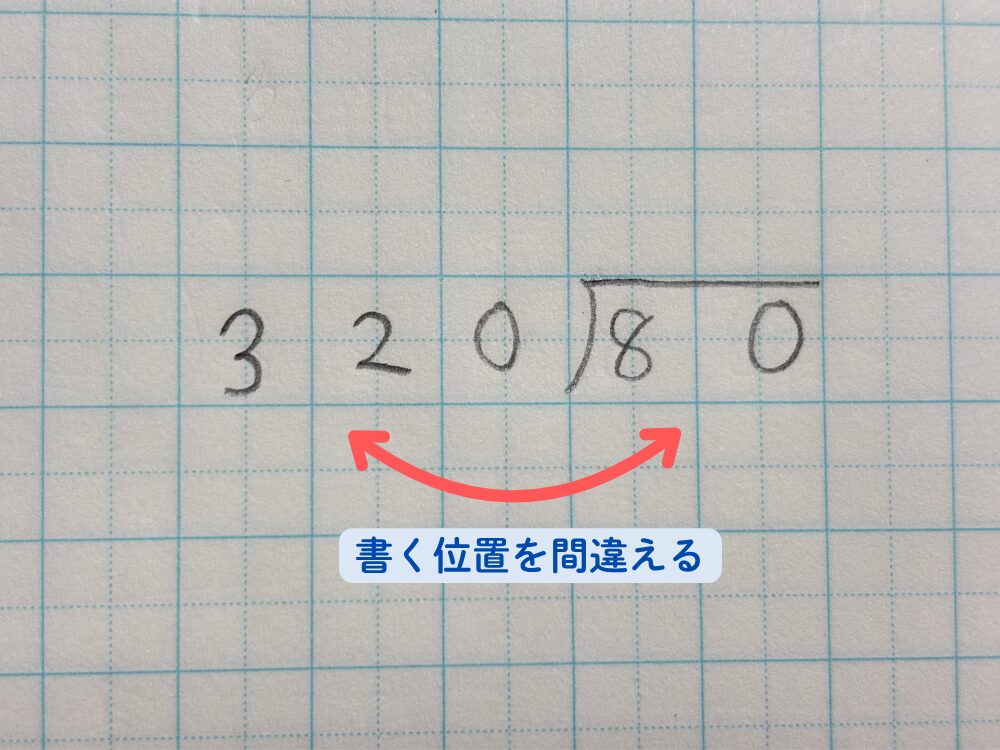

筆算の書き順が違う(左端からうめていく)

教え始めてしばらくして、筆算の書き順が違うことに気づきました。

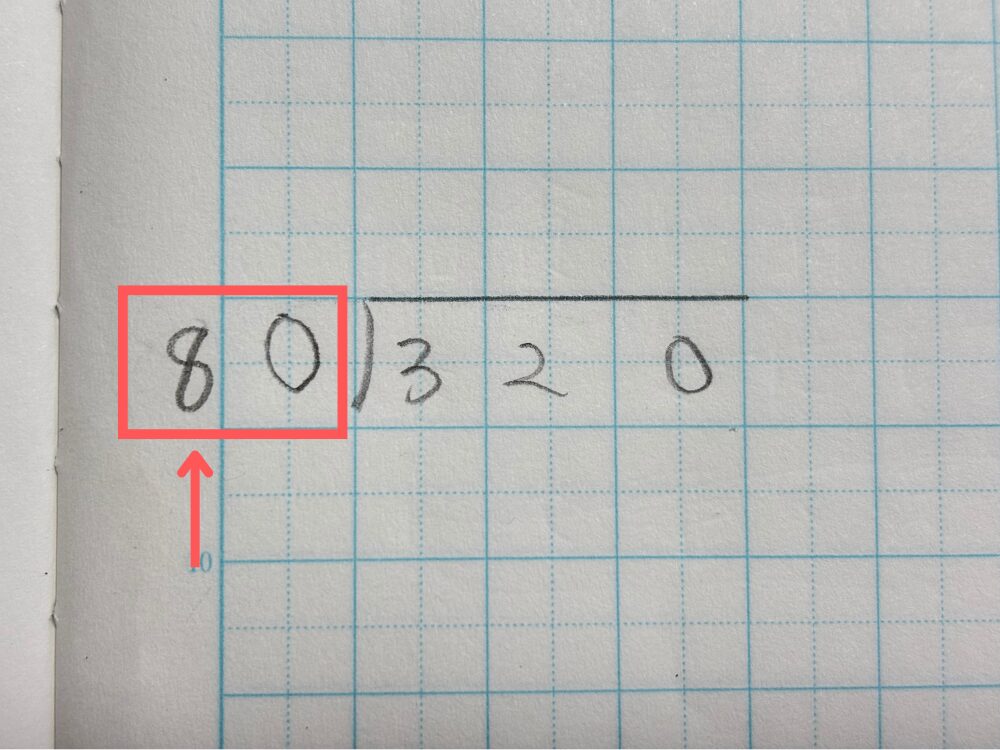

例えば320÷80の筆算を書くとします。

私の場合、①わられる数:320→②筆算の線→③わる数:80の順です。

娘は左端から、①わる数:80→②筆算の線→③わられる数:320順に書いていました。

たまに正しい書き順と混同して、下の写真のように、わる数とわられる数が入れ替わってしまうこともありました。

どうしてわる数から書くのか聞いてみると、「はみ出すのが嫌」ということでした。

言っている意味がわからなかったので、詳しく聞いてみることに。

娘:「先にわられる数を書くと、左側にスペースを空けておく必要があるじゃん。もし間違えてスペースが狭かったら、わる数が書きづらいしマスからはみ出しちゃう。それだと見た目がキレイじゃないから嫌」

つまり、こういうことです。

この「はみ出ることが嫌」ということだったのです。

「左端から書けば、スペースとか考えずにきれいに書ける」ということで、このように書いていました。

商をたてる位置がわからない

足し算や引き算、かけ算の筆算の場合、一の位から計算します。一方、わり算の筆算は大きい位から計算します。その違いに混乱し、商をどの位置から書き始めればいいかわからなくなっていました。

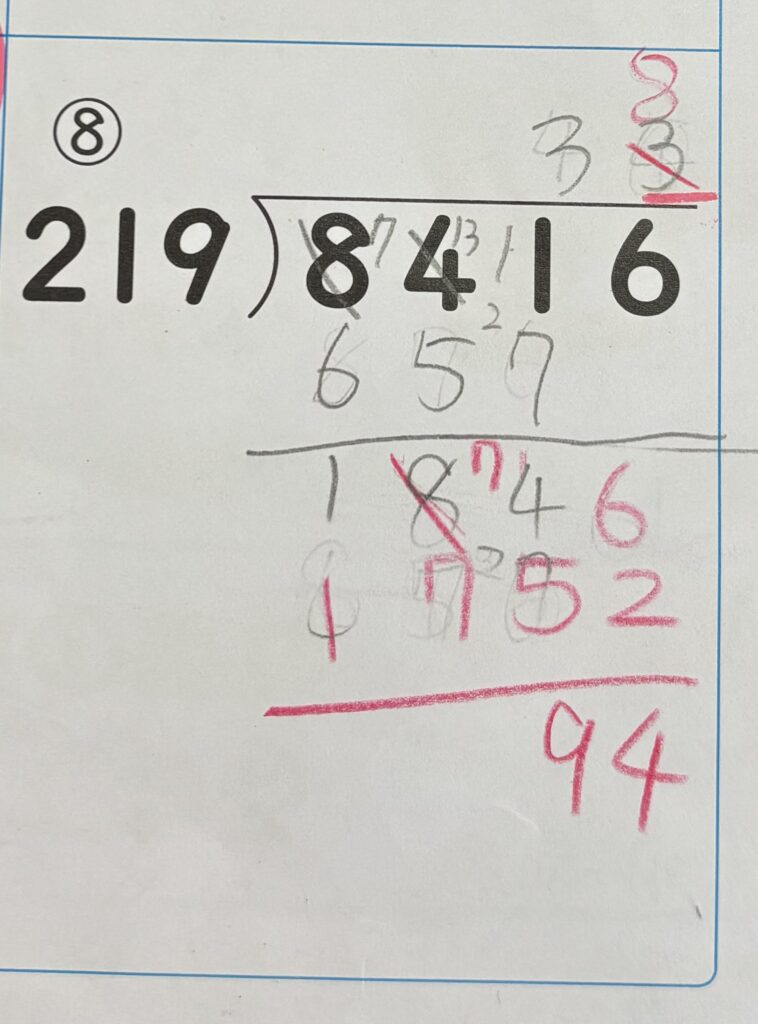

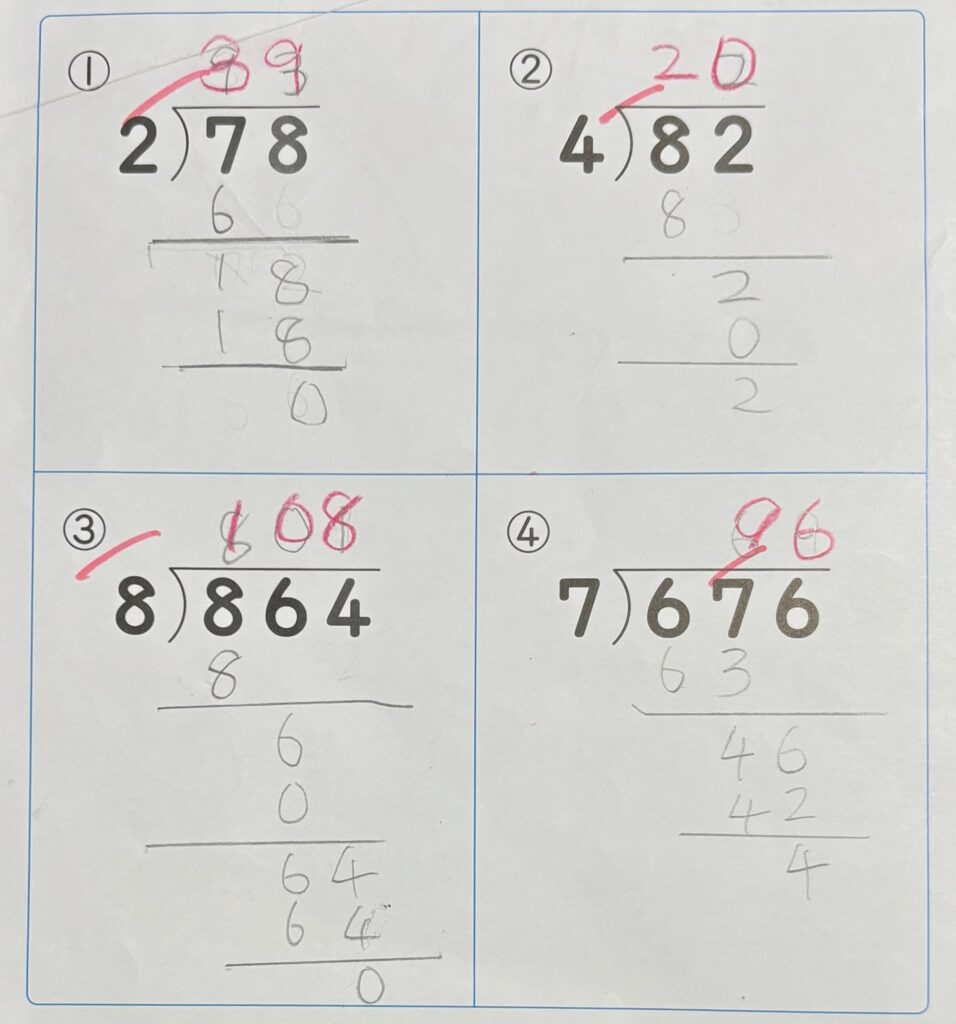

下の写真は、娘の回答です。赤字で直してあるので見づらいですが、小さい位から商をたてているので値が全て逆になっています。

商を増やす減らすがわからない

わり算の筆算は、計算途中で商を増やしたり減らしたりすることがあります。

どういうときにそれが必要になるのか理解できていませんでした。

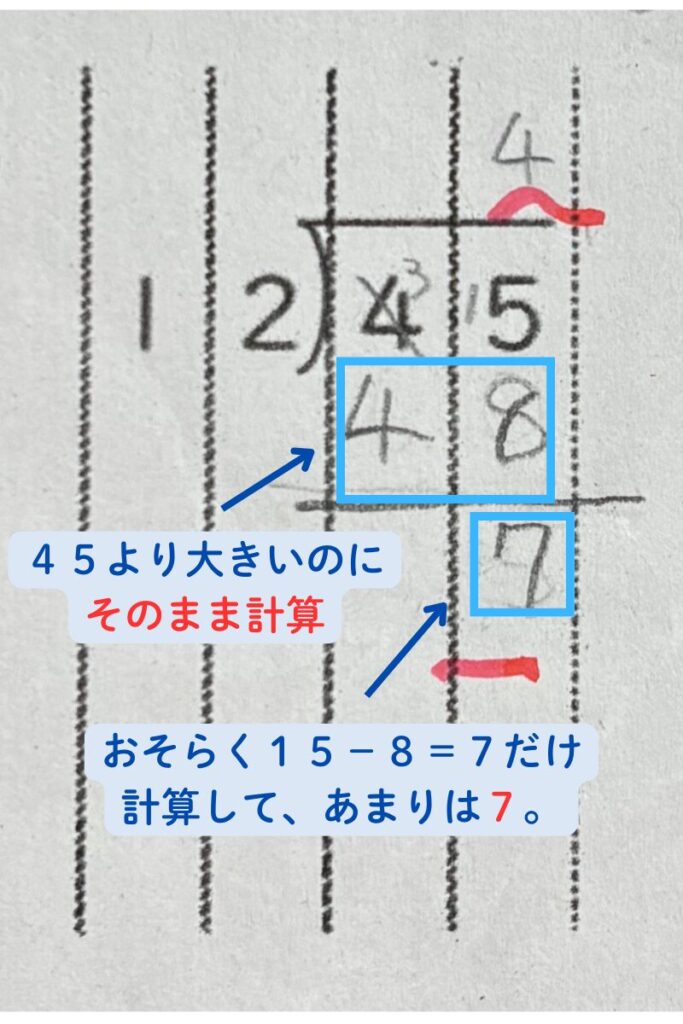

この場合、商が4では大きすぎるので3に減らさないといけません。

そのまま計算し、なぜかあまり7に。

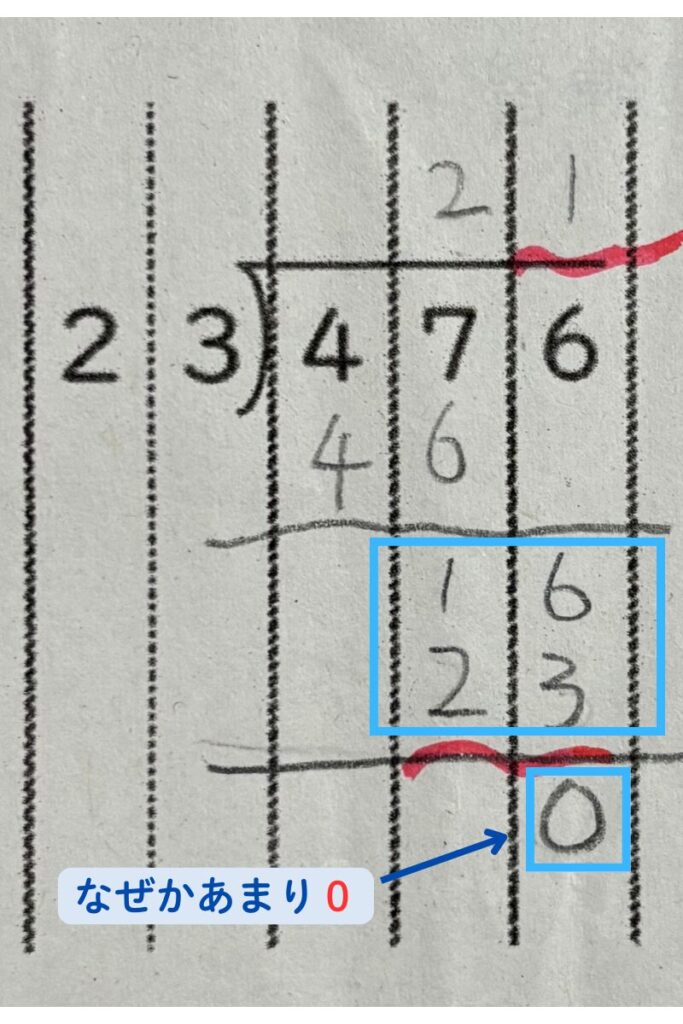

この場合、商の一の位は0にしないといけません。

こちらもそのまま計算し、16-23=0という驚きの答えが・・・

引き算のひっ算は完璧にできていたのに、わり算の筆算になるとなぜかできなくなっていました。

わり算の筆算での計算は全く別物として考えていたのかもしれません。

確かめ算ができない

たしかめ算とは、「わる数」×「商」+「あまり」=「わられる数」になることを確認する計算です。「わる数」や「わられる数」などの言葉に加え、わり算とかけ算の関係もよくわかっていなかったので、穴埋めテストもできませんでした。

つまずきを解消するために取り組んだこと

2、3年生の算数を復習する

つまずきを解消するために、まずは九九と引き算・かけ算のひっ算を復習しました。

九九

お風呂の時間や犬の散歩時間などの隙間時間を使って、一緒に九九の練習をしました。

方法は、とにかく声に出す。何度も言いながら暗記しました。

他には、7×□=35のようなかけ算の問題にも取り組みました。

引き算、かけ算の筆算

引き算やかけ算の計算ミスが多かったので、それぞれ筆算の復習をしました。

新しい参考書等は購入せず、2・3年生の時使っていた計算ドリルを活用しました。

このとき、途中の計算式を必ず残すように伝えました。

それまでは間違えたら全部消していたので、どこでミスしたのかを確認したくてもできなかったからです。そのため途中式は必ず残し、間違えたところは一緒に見直しをしました。

筆算の書き順を覚える

次の2つを意識しながら、書き方を練習しました。

1.心の中で式を言いながら書く

2.必ずわられる数から書く(左端から書き始めない!)

はじめは「わられる数」と「わる数」の違いがよくわかっていなかったので、わり算の式を見たら前から順に(例:320÷80なら320から)書くように伝えました。

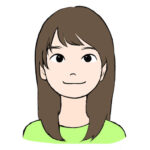

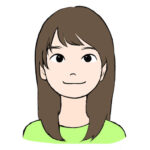

指を使って商がたつ位置を探す

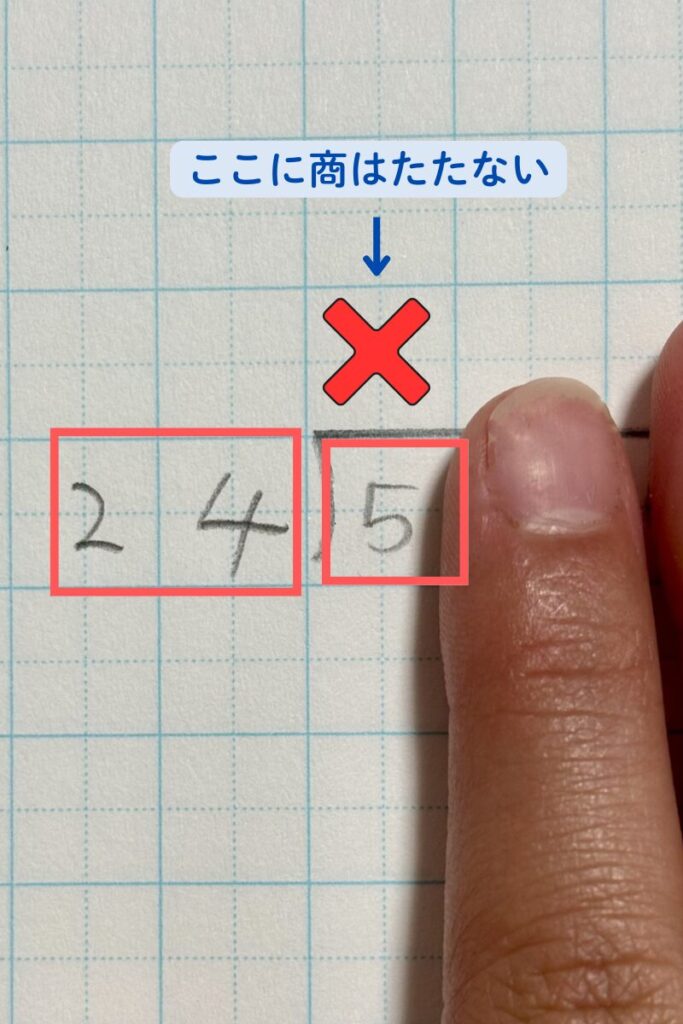

最初に商がたつ位置を探すときは、指を使いました。

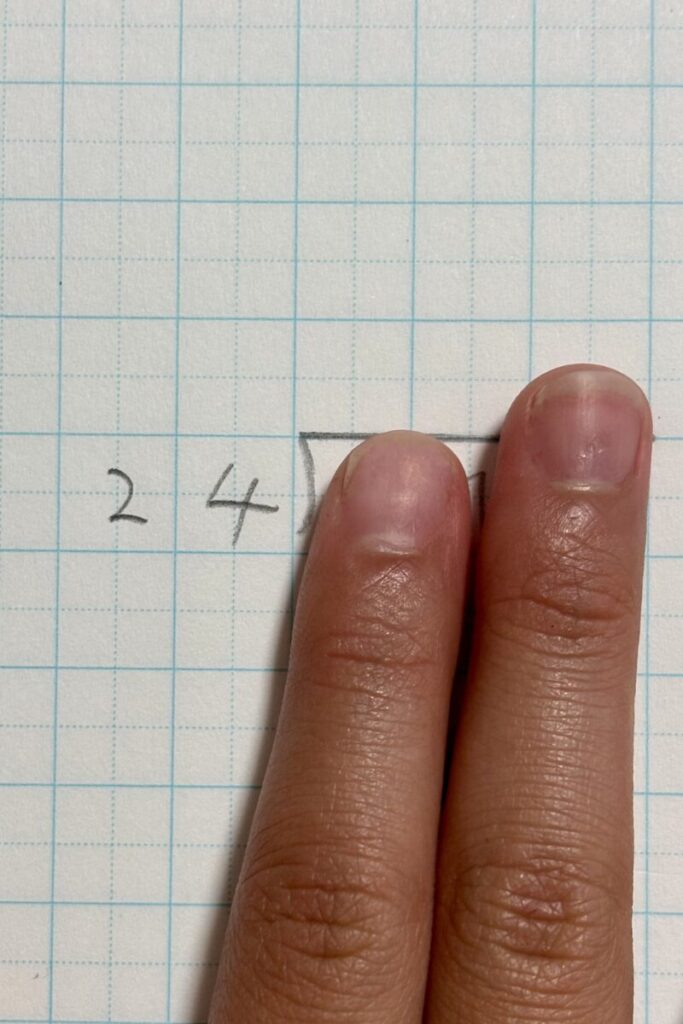

例えば576÷24をひっ算で計算する場合、次のようにすすめます。

①わられる数を指でかくす

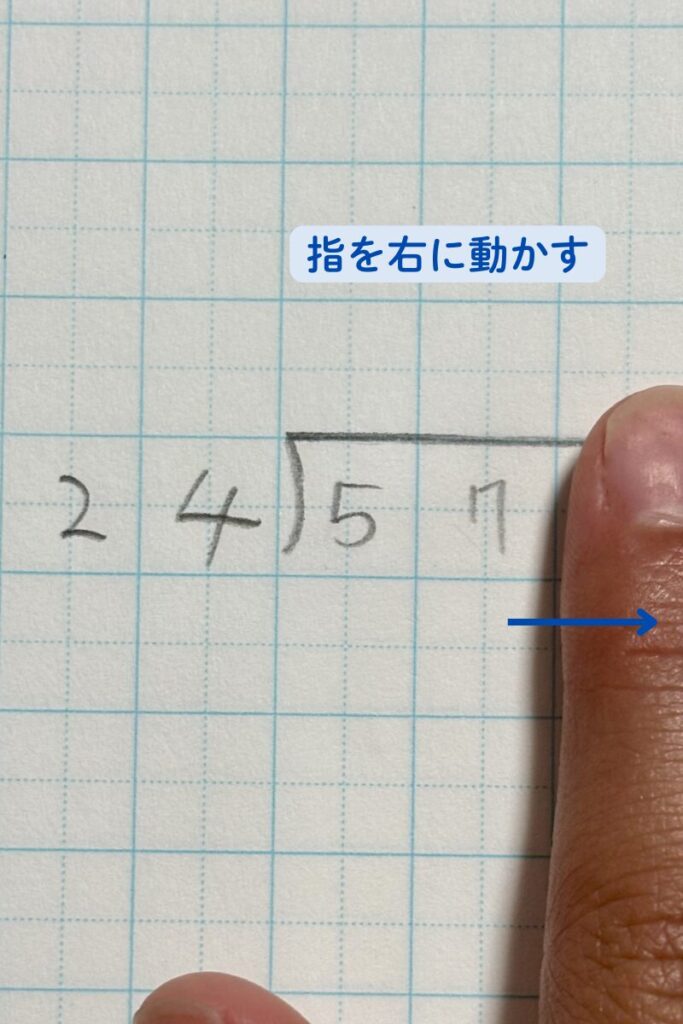

②数字1つ分指を右に動かして、わる数とわられる数を比べる

わる数:24 わられる数:5 わる数の方が大きいので、まだ商はたちません。

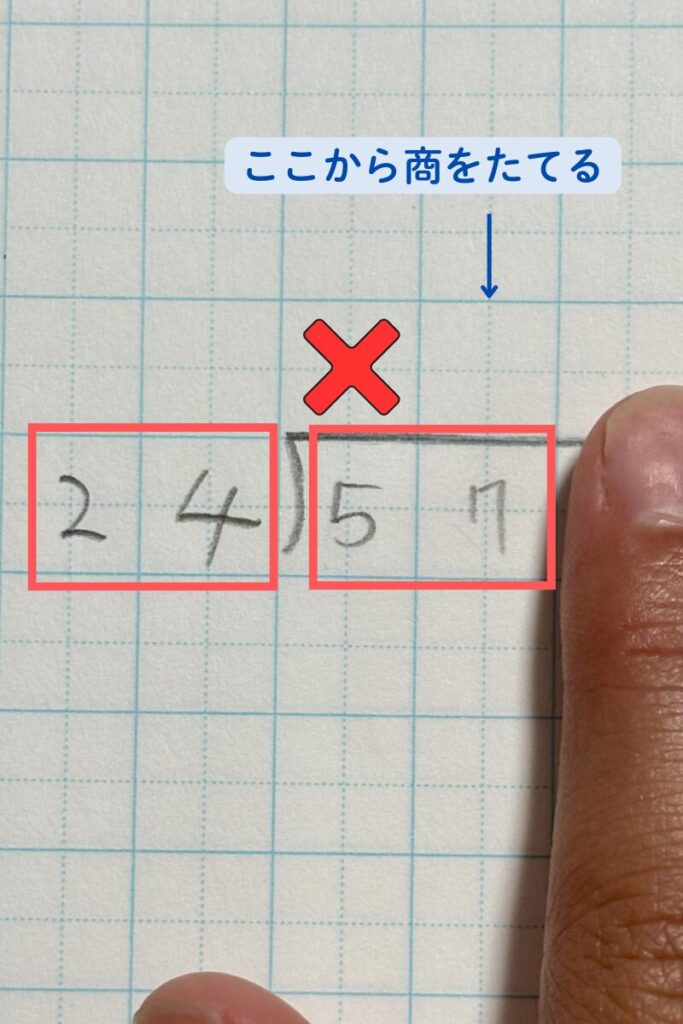

③さらに数字1つ分、指を右に動かす

わる数:24 わられる数:57 わられる数の方が大きくなりました。7の上から商をたてます。

娘は、指以外に紙と消しゴムを試しましたが「指のほうがテストでもできるし、やりやすい!」と言って、この方法にしました。

イラストを使う

例えば28÷6を教える場合。

クッキーなどの絵を28こ描いて「6こずつ箱に入れると何箱できる?」と聞くと、娘が6個ずつまるで囲みながら何箱できるか考える、といった感じで教えました。

この方法は、特にあまりのあるわり算に効果的でした。

商を増やす・減らすについても視覚で確認できるので理解しやすかったようです。

商やあまりがわかってきたら、たしかめ算もできるようになりました。

娘の場合、わからないと嫌になってすぐ諦めていました。そのため、好きなお菓子のイラストを描くなど飽きない方法を考えました。とはいえ毎回絵を描くのは大変なので、〇など簡単な図形を描いて説明することもありました。

おはじきのような玩具を使う方法も良いかもしれません。

何度も繰り返し解く

ある程度理解できたら、あとは繰り返し問題を解きました。

今までの癖があったり暗算が苦手なこともあって、わり算のひっ算ができるようになるには時間がかかりました。

学校の教科書と計算ドリルを活用

まずは学校の教科書と計算ドリルの問題を解きました。

最初は指を使うことを忘れたり、かけ算・引き算を間違えることもありましたが、その都度間違いを確認して解きなおしました。

はじめのうちはミスが多かったので、隣について一緒に計算しました。

書店で計算ドリルを購入

教科書などの問題が解けるようになったら、書店で計算ドリルを購入しました。

1枚に掲載されている問題数が多くなかったので、飽きやすい娘も無理なく取り組めました。

この頃にはミスも少なくなっていたので、「1日1枚」と決めて自分で取り組んでいました。間違えた問題のみ一緒に復習していました。

まとめ

小学4年生の娘がわり算の筆算でつまずいたポイントと、それを解消するために取り組んだことを紹介しました。

5つのつまずきポイント

①商の見当がつけられない

②筆算の書き順が違う(左はしからうめていく)←予想外で一番驚きました

③商をたてる位置がわからない

④商を増やす・減らすがわからない

⑤確かめ算ができない

解消するために取り組んだこと

①2、3年生の算数を復習する←重要

②筆算の書き順を覚える

③指を使って商がたつ位置を探す

④イラストを使う

⑤何度も繰り返し解く

わり算の筆算は手順が複雑で、かけ算や引き算などの知識も必要です。

計算が苦手な娘は理解するのに時間がかかりましたが、前の学年に戻って復習したり、繰り返し解くことでできるようになりました。

小学5年生になった今も、暗算が苦手なので計算に時間がかかります。

でも、以前のようなとんでもない間違いは無くなりました。

途中で計算を諦めることもありません。

今までわからなかったことがわかるようになって、自信がついたようです。

5年生では小数÷小数のひっ算も始まります。

この調子で、苦手な算数にも前向きに取り組んでくれたら嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。